Leadership Through Positive Influence

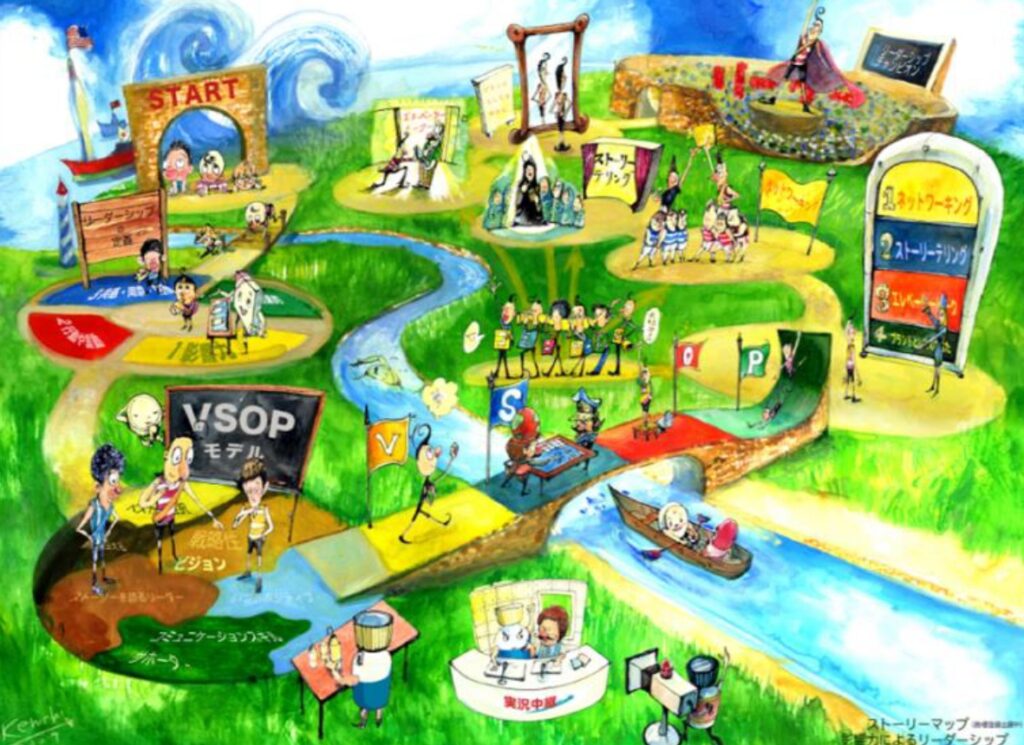

〜 VSOPモデルと「志・倫・拓」そして三方よしの交渉学 〜

【目次ページ】

第1章 リーダーシップの定義

第2章 リーダーシップはなぜ必要か?

第3章 リーダーとリーダーシップ

第4章 チームとは? チームビルディング

第5章 様々なリーダーシップ

第6章 変化するリーダーシップ

第7章 VSOPモデル①:ビジョン(V:Visioning)

― 未来を描き、チームに方向性を示す ―

第8章 VSOPモデル②:戦略(S:Strategy Setting)

― 実現への道筋を設計し、前進を導く ―

第9章 VSOPモデル③:共有(O:Objective Sharing)

― 目的を共感で浸透させ、行動につなげる ―

第10章 VSOPモデル④:パッション(P:Passion to Win)

― 未来を描き、チームに方向性を示す ―

第11章 アクションプラン策定演習

(VSOPモデルシートを活用し、影響力向上への実行プランを策定する)

※標準学習時間:12時間程度

はじめに(Introduction)

現代のリーダーシップ(Leadership)において、最も問われているのは、「どのような影響力(Influence)を、どのように発揮するか」です。かつてのように、役職や肩書によって人が動く時代は終わりつつあります。いま、組織に求められているのは、信頼(Trust)と共感(Empathy)に基づいたポジティブな影響力(Positive Influence)を発揮できるリーダーの存在です。

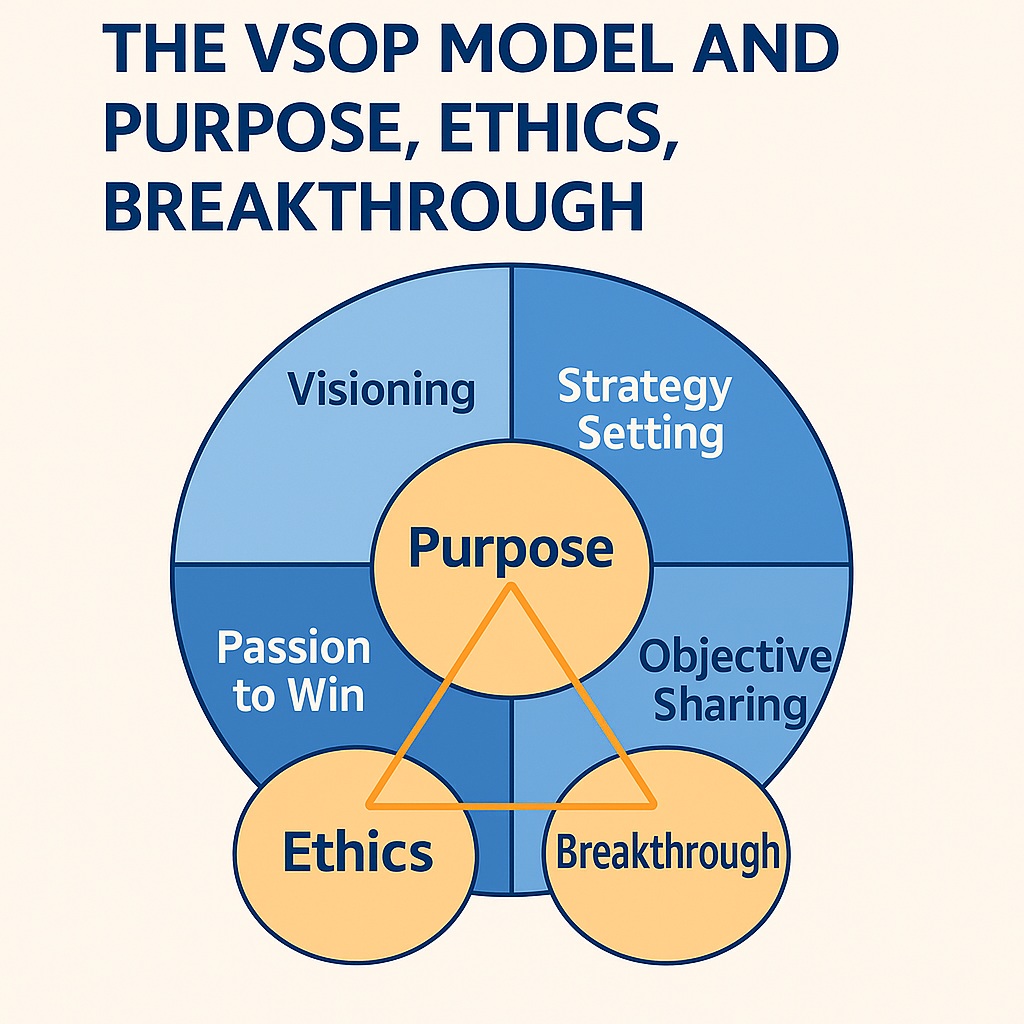

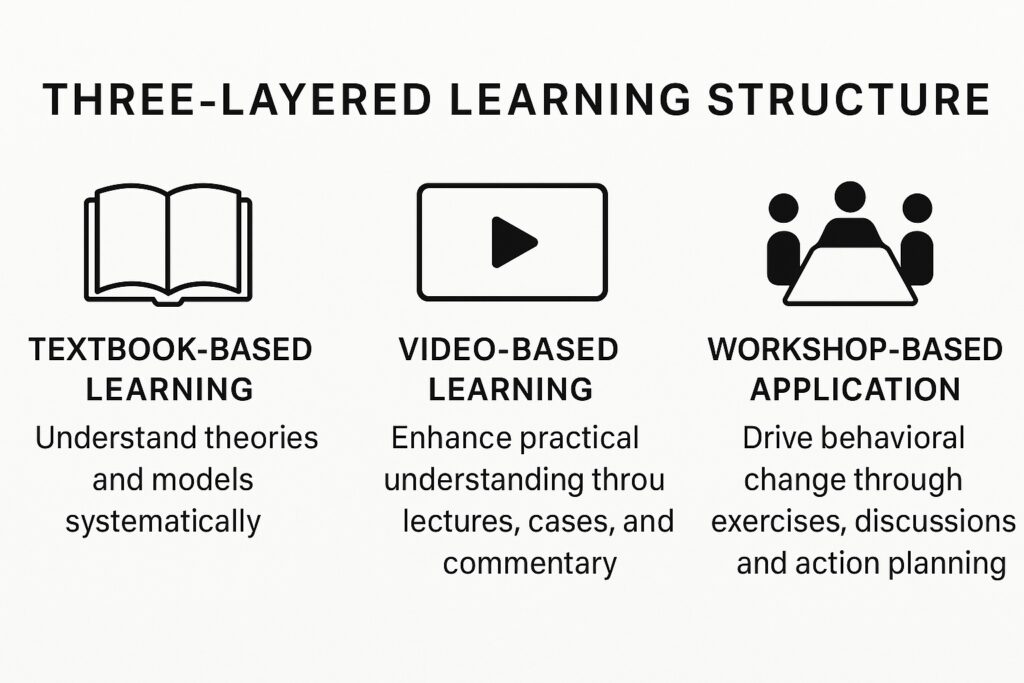

本書は、Team CANの斧出吉隆氏が現場での豊富な実践知をもとに開発されたVSOPモデル(Visioning / Strategy Setting / Objective Sharing / Passion to Win)を中核に据えています。私はこのフレームを教育デザイナーとして再設計し、e-Learning教材として体系化したうえで、本書籍化に際してさらに拡張を加えました。

その拡張の思想的な支柱となったのが、名和高司先生(一橋大学名誉教授)が提唱する「シン日本流経営」の枠組み――志(Purpose)・倫(Ethics)・拓(Breakthrough)です。特に「拓(Breakthrough)」の概念は、VSOPモデルの戦略立案や実行フェーズと親和性が高く、実践知と構想力を橋渡しする上で不可欠な視座となっています。

また、「志・倫・拓」は、私がかねてより提唱してきた「三方よしの交渉学」とも深く重なります。すなわち、自己の内面から行動を拓き、他者との共感を育み、社会との関係性の中で信頼と成果を両立すること――それこそが、これからのリーダーシップに求められる在り方だと確信しています。

さらに、この考え方を象徴する出来事が最近ありました。名和先生ご自身がAI(COPILOT)に「名和高司の考え方は企業にどのように影響しますか?」と問いかけたところ、AIは「パーパス経営」「エシックス経営」などを挙げたものの、肝心の「シン日本流経営」には触れませんでした。

この結果に名和先生は「まだ影響力が弱いという暗黙の叱咤激励」と受け止め、むしろ前向きな刺激として新たな行動につなげられたそうです【注1】。

※このエピソードは、賛否両論を呼ぶかもしれませんが、現代における「AIとの共進化」という文脈で、リーダーとしての自分自身の「志・倫・拓」を見つめ直すきっかけになるはずです。

AI時代の今こそ、自分自身の「志・倫・拓」を問い直し、内面から行動を拓く力が、リーダーに不可欠な要素であることを改めて実感させるエピソードです。

脚注(出典) 【注1】名和高司氏による2024年5月24日付Facebook投稿より。

ポジティブな影響力によるリーダーシップ

VSOPモデルと本講座について

本書は、Team CANの斧出 吉隆先生が開発されたリーダーシップ講座(Leadership Program)のエッセンスを紹介しております。

※応用・実践コースは、斧出先生が講師として、対面(Face-to-Face)またはオンライン研修(Online Training)を個別に実施いたします。

e-Learning動画の講師は、株式会社ワイドブックの廣本亜矢子および廣本寿夫です。

※本テキストは、有償にてご提供いたします。

■自分自身と組織の価値観の構造(Value Structure)

- Purpose(志):自分が何のために存在するのかという根本的な動機

- Mission(使命):社会に対して果たすべき役割や責任

- Vision(将来像):実現を目指す理想的な未来の姿(あなたが“なりたい姿”)

- Principle(行動指針):判断や行動を貫く基本的なルールや姿勢

- Ethics(倫理観):何が正しく、公正であるかを判断するための価値の軸(名和高司先生「倫」より)

これらを言語化し、共有することによって、リーダーシップは内側からの説得力(Internal Credibility)を持ち、周囲に方向性と意義(Direction and Meaning)を伝える力を帯びていきます。

真のリーダーシップの起点

「何をするか(What)」ではなく、「なぜそれをするのか(Why)」から始めましょう。そこに、真のリーダーシップ(True Leadership)の起点があります。

〒569-0088

大阪府高槻市天王町4-1 広本ビル1階

株式会社ワイドブック

代表取締役 廣本寿夫

072-691-6667

080-5036-1468(携帯電話)

say@widebook.net

https://www.widebook.net/